今回はiPhone(に限らずApple製品)を使って、スマートホームを実現する方法を紹介する。

私はこれを構築して暮らしのレベルが1ランクぐらい上がった。

今回は説明編&準備編である。

手っ取り早く導入してみたいなら、「HomeKit導入は2通り」から読んで頂きたい。

Apple HomeKitとは?

Apple HomeKitとは簡単に言うとApple製品とスマート家電を接続する仕組みである。

iPhoneをはじめ、iPad、Apple TV、Mac、Apple Watch、HomePodなどでHomeKit対応家電製品等を操作できるようになる。

iPhoneのホーム画面を見るとこんなことを思ったことはないだろうか?

「謎の家のマークがあるアプリがあるけどこれはなんだ?」

そもそも何ができるのかさえわからないので、ホーム画面を整理する時点でアプリを削除してしまうことが多いかもしれない。

だが、この「家のマークのアプリ」こそが未来感満載の楽しいアプリなのである!

兎にも角にもiPhoneさえ持っているのであれば、HomeKit対応製品の導入は生活の質をかなり向上させるはずだ。

では具体的に何ができるのかを見ていこう。

HomeKitって何ができるの?

ざっくり言うと、iPhoneなどのApple製品が、HomeKit対応家電等のリモコンになる。

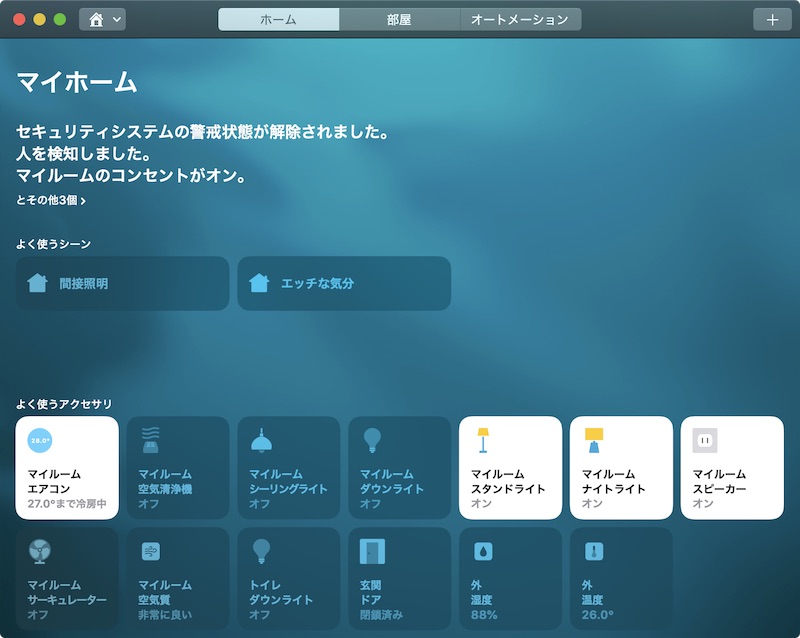

よく使うシーンの「エッチな気分」はダウンライトをピンク色の照明に設定するショートカットのようなものだ。(自由に設定できる)

今の時代、家の中でもスマホは肩身離さず持ち歩いてる人も多いはず。

それが色々なリモコンになるんだから便利じゃないわけがない。

- テレビ、エアコン、照明、ガレージのシャッター、ブラインド、鍵、監視カメラ等の操作、状態確認

- Siriに声で操作を頼める(例 : リビングの電気をつけて、エアコンの温度を上げて)

- 家の外からスマート家電を操作できる (要Apple TV or HomePod)

- 各種センサーや日の出、日没など様々な条件をトリガーに自動的にスマート家電を操作する

大まかに箇条書きで書き出すとこんな感じである。

文章に起こすと、「あぁ〜まあこんな時代なんだろうなぁ」みたいな感じだが、

実際に操作してみると未来感が半端ない。

何より、Apple純正アプリで操作ができる点が一番ポイント高いと思うよ。

HomeKit導入は2通り

Apple HomeKit対応またはmatter規格の製品を購入して使用する

これが基本的に正しいHomeKit製品の導入方法。

買うのはHomeKit対応製品だけ。(場合によってはブリッジという中継機が必要なことがある)

とにかく簡単だが、価格が高めの製品が多い印象だ。

製品に以下のようなロゴが表記されていればOK。

Apple HomeKit

matter

実際の製品例

コンセントのオンオフができる製品はMerossのスマートプラグが安くて良いだろう。

照明であれば、YeeLightの電球を私は使用している。

少し照明が目に痛い感じもするが、中継機が要らない点は良い。

ちなみにYeeLightはもともとHomeKit非対応だったが、アップデートで対応した。

後ほど対応する製品もあるのだ。

逆に対応予定だったが対応されなかったATOM Camという製品もあったりする…。

Philips Hueはメジャーだが、こちらはブリッジが必要で少し高い。

Switchbot製品も基本的に一部製品を除き、HomeKit対応されていないが以下で説明するHomebridgeを使うことによりかなりの製品をHomeKit対応にできる。

HomeKit対応製品での導入はおそらく誰にでもできると思うので、ここでは説明はしない。

HomeKit非対応製品をHomebridgeを使って対応させ使用する

Apple公式の方法ではない為、動作保証がないことは頭に入れておいてほしい。

Homebridgeというフリーソフトを使用し、多くのスマートホーム対応製品などをHomeKit対応に変身させる夢のようなソフトがある。

このサイトはHomeKit非対応製品だが、スマートホーム台頭でもあるNature RemoをはじめとするSwitchbotやXiaomiの空気清浄機、掃除機等様々な機器をHomebridgeを使ってSiriやApple Homeアプリから操作できるよう解説している。

今回は例としてRaspberry PiとNature Remo miniについて軽く紹介する。

Raspberry Pi

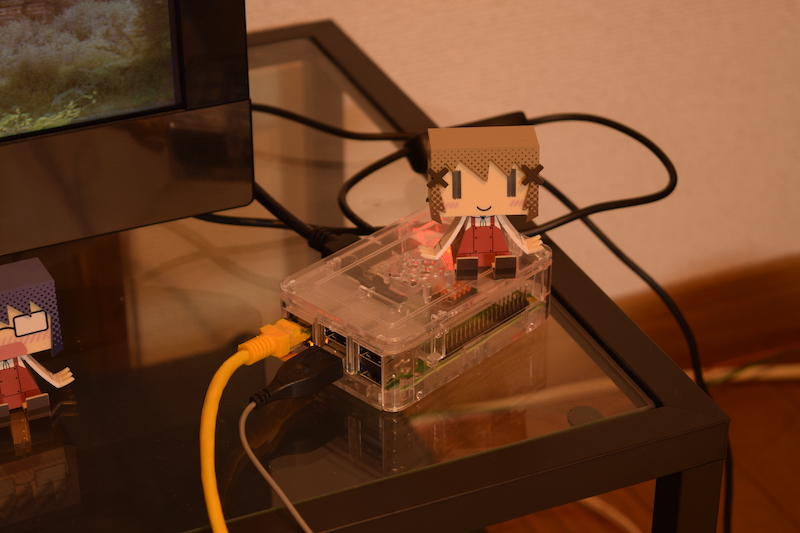

Raspberry Piとは、通称ラズパイと呼ばれる省電力の小型コンピューターである。

Homebridgeはコンピューターに入れて使用するのだが、スマートホーム化を達成するには24時間使えなければ厳しいと思う。

そこで省電力のラズパイにHomebridgeを入れて24時間運用をしようというわけだ。

ラズパイは色々あるが、よくわからないのであればSDカードやケース等がセットになったスターターキットを買えば間違い無いだろう。

少し値は張るが結構いろいろな事ができるので、趣味の一つとして買っておいても損はない。

何よりなんか小さくてカッコいい。

Nature Remo mini

Nature Remoはざっくり言うと、スマホから操作できる赤外線リモコンである。

赤外線が受光できる製品なら基本的にはスマホから何でも操作が行えるようになる。

ちなみにNature Remoはエントリーモデルのminiをお勧めする。

私は第2世代のRemoとRemo miniを持っているが、通常版とminiの違いは人感、湿度、照度センサーがついているかどうかぐらいである。

しかもApple Homeアプリで使っていく上ではどれもあまり役立たない。

Remoアプリ単体でやる分には多少使い勝手は良くなるのかもしれないが、それでも値段差が大きいのでminiで十分だ。

現在では赤外線距離が伸びたmini Premiumもあるようで、意外と赤外線の距離が届かないということがあったりもするので個人的に現状おすすめなのはコレ。

Homebridgeを使ってみよう

それでは実際にHomebridgeをインストールしてみよう。

詳細は次の記事にて説明する。

コメント